肩こりと筋膜の関係|筋膜リリースが重要な理由とは?整体師がお伝えします

肩こりの原因として、「頸椎ヘルニア」や「変形性肩関節症」など、医学的に特定できるものもあります。しかし、多くの肩こりは検査をしても明確な原因が見つからないことが少なくありません。近年の研究により、こうした「原因不明の肩こり」には、筋肉を包む“筋膜”が深く関係していることが分かってきました。

筋膜は全身を覆う膜のような組織で、筋肉や内臓を支えながら、身体の動きをスムーズにする役割を果たしています。この筋膜の状態が悪くなると、肩こりだけでなく、慢性的な痛みや違和感を引き起こすことがあります。今回は、筋膜の基本的な構造と肩こりとの関連性について詳しく解説します。

筋膜とは?肩こりにどう関係するのか

筋膜(Fascia)は、筋肉だけでなく、内臓や骨、神経なども包み込んでいる結合組織の一種です。一枚のシートのように見えますが、実際には何層にも分かれており、それぞれが異なる役割を持っています。特に肩こりに関係するのは、筋肉の動きをサポートする「深層筋膜(しんそうきんまく)」です。

筋膜の構造

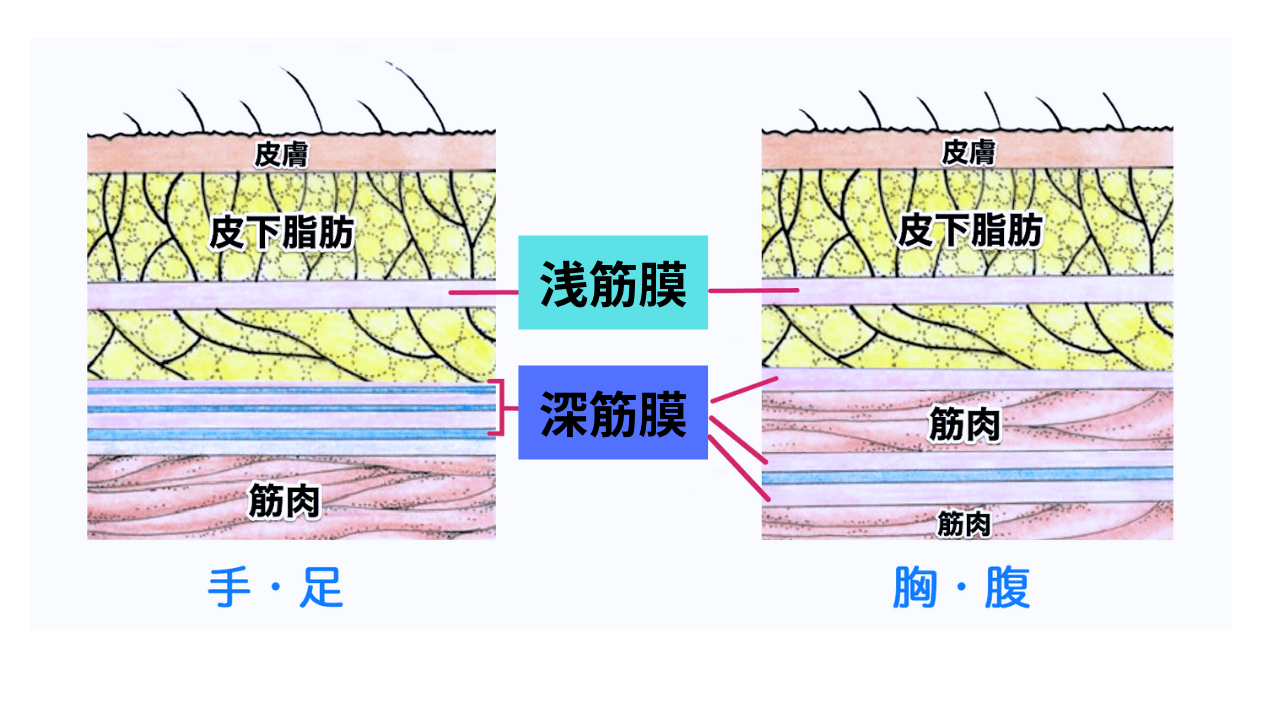

筋膜は大きく以下の2種類に分類されます。

1. 浅層筋膜(せんそうきんまく):皮膚のすぐ下にあり、脂肪や神経、血管を包む役割を持つ

2. 深層筋膜(しんそうきんまく):筋肉を包み込み、筋肉同士の滑りをスムーズにする

このうち、肩こりに大きく関与するのが深層筋膜です。深層筋膜が硬くなると、筋肉の動きが悪くなり、血流も滞ってしまいます。その結果、肩周りにコリや痛みが生じやすくなるのです。

筋膜は全身のラインでつながっている

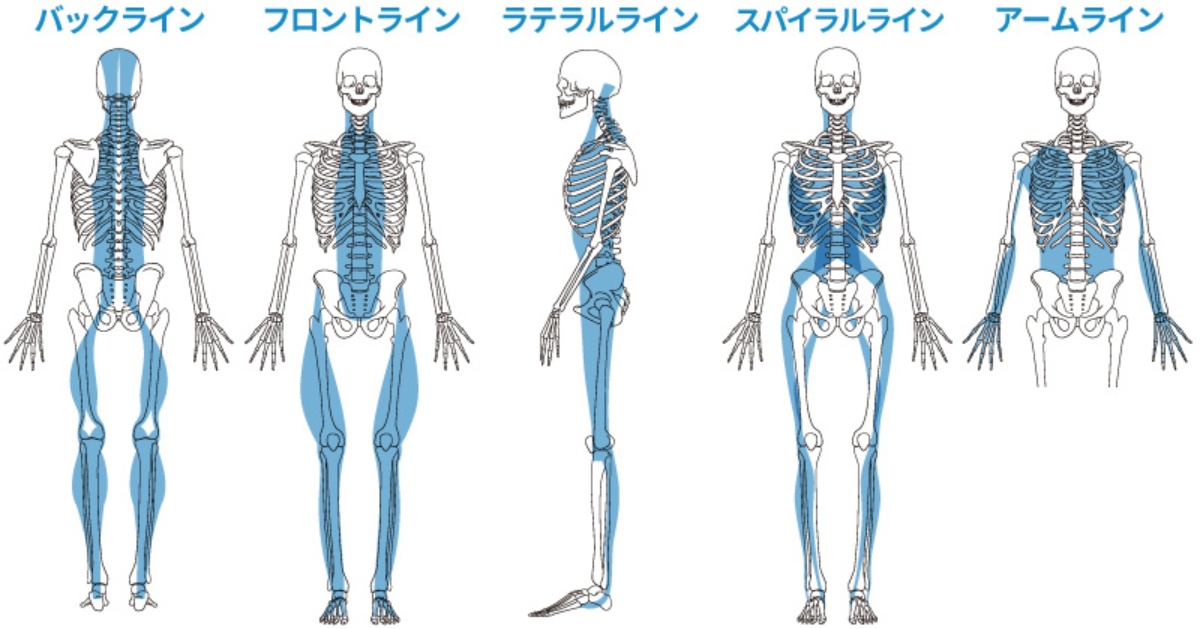

筋膜は、単なる個々の筋肉を覆うシートではなく、全身をつなぐネットワークのような構造をしています。特に肩こりに影響を与えるのが、以下の4つの筋膜のラインです。

肩こりに関係する筋膜のライン

1. 浅層フロントライン(SFL):胸や腹部を含む前面を覆うライン

2. 浅層バックライン(SBL):背面を通り、首から背中、腰、脚までつながるライン

4. スパイラルライン(SL):身体をねじる動作に関与し、肩や腰の柔軟性に影響

5. アームライン(AL):腕の動きを支えるラインで、肩の可動域にも関わる

このように、肩の筋膜は全身のラインとつながっているため、「肩だけをマッサージする」「局所的にほぐす」といった対策だけでは、根本的な改善につながりにくいのです。

筋膜の硬さが肩こりを引き起こすメカニズム

肩こりを引き起こす筋膜の問題は、大きく2つに分けられます。

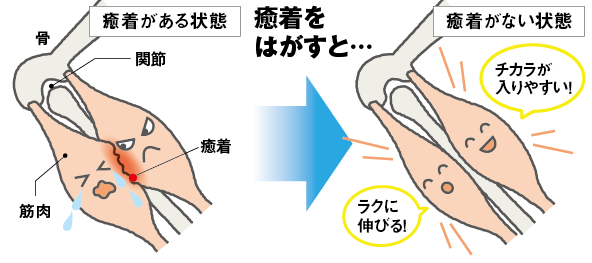

① 筋膜の癒着(ゆちゃく)

筋膜は、本来は滑らかに動くことで筋肉の動きを助けています。しかし、長時間のデスクワークやスマホ操作、悪い姿勢が続くと、筋膜同士がくっついてしまい、滑らかに動かなくなります。これを「癒着」といいます。

筋膜が癒着するとどうなる?

肩の可動域が狭くなり、動かしにくくなる

血流が悪化し、老廃物が蓄積しやすくなる

筋肉に余計な負担がかかり、肩こりが慢性化する

②筋膜の水分不足

筋膜は水分を多く含むことで弾力を保ち、正常に機能しています。しかし、長時間動かさない状態が続くと、水分が失われ、筋膜が硬くなってしまいます。これにより、肩こりの症状が悪化しやすくなります。

筋膜が硬くなると?

肩の動きがぎこちなくなり、スムーズに動かせない

筋肉が緊張しやすくなり、さらにコリが悪化

ちょっとした動きでも痛みを感じるようになる

筋膜をケアすることが肩こり改善のカギ

肩こりを根本的に改善するためには、筋肉だけでなく、筋膜の健康を保つことが不可欠です。筋膜の状態が良好であれば、肩こりの予防にもつながります。

筋膜の健康を保つためにできること

姿勢を意識する:特にデスクワーク時は猫背を避け、正しい姿勢を保つ

適度に体を動かす:長時間同じ姿勢を続けず、こまめに肩や腕を動かす

水分をしっかり摂る:筋膜の弾力を保つために、水をこまめに補給する

深い呼吸を意識する:酸素がしっかり巡ることで、筋膜の硬化を防ぐ

筋膜は単なる筋肉のカバーではなく、肩こりの根本原因となることが多い重要な組織です。筋膜の健康を意識したケアを取り入れることで、慢性的な肩こりの改善につながるでしょう。

まとめ

肩こりの原因には、明確な疾患があるものもありますが、多くの場合は「筋膜の硬さ」や「癒着」が関係しています。特に、筋膜の6つのラインが全身をつなげているため、肩だけでなく、体全体のバランスが崩れることで肩こりが発生しやすくなります。

日常的な姿勢や動作のクセを見直し、筋膜の柔軟性を保つことが、肩こりの予防・改善に役立ちます。肩こりに悩んでいる人は、筋膜のケアを意識したアプローチを試してみてください。